計畫緣起及推動歷程

(一)計畫緣起

隨著經濟發展及社會變遷,土地利用型態日趨複雜,為有效防止不當或違法開發,國內各目的事業主管機關如內政部國土管理署(以下簡稱國土管理署)、農業部農村發展及水土保持署(以下簡稱農村水保署)及經濟部水利署(以下簡稱水利署)近年來持續運用衛星影像及遙測技術協助辦理轄管範圍土地利用監測工作,透過比對不同時期的衛星影像,找出地表有變化且疑似違規使用的點位,並通報各直轄市、縣(市)政府及相關目的事業主管機關,派遣查報人員至現地查報及追蹤後續處理情形,藉以掌握土地利用變化,客觀及有效落實土地資源管理。

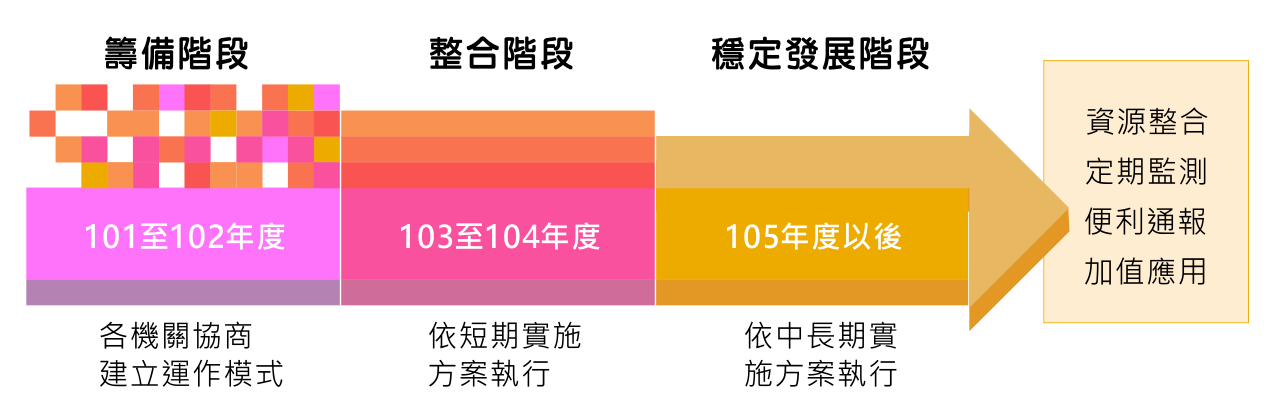

然因應業務需求不同,過去國土管理署、農村水保署及水利署,各自執行轄管範圍土地利用監測工作,有其不同監測頻率、通報查報作業方式及使用不同解析度衛星影像辦理監測作業,並各自發展其監測通報查報系統,致資源不易共享應用。為利政府資源整合,行政院經濟建設委員會(現已改制行政院國家發展委員會)前於101年4月19日召開「國土資訊系統整體建置計畫-102年先期作業計畫初審會議」,會議決議請內政部應基於國土利用主管機關立場,協調整合相關機關監測計畫,避免國家資源重複投入,內政部爰自101年起邀集相關機關召開多次研商會議,決議由內政部國土測繪中心(以下簡稱國土測繪中心)自103年度起執行國土管理署、農村水保署及水利署等機關之監測計畫整合工作,並逐年完成通報系統整併工作,透過整合各機關監測計畫,減少政府資源重複投入,擴大整體使用效益。

國土計畫法於104年12月完成立法,明定國土利用監測工作係屬國土計畫主管機關主管事項,因應國土計畫法於105年5月1日施行,內政部爰於106年8月11日召開協調會議,將國土監測利用工作改由國土管理署統籌規劃及辦理,同年國土管理署於9月19日召開「因應國土利用監測整合計畫調整主辦單位相關事宜研商會議」,其決議自107年度起由國土管理署城鄉發展分署 (以下簡稱分署) 接辦國土利用監測整合作業。

109年1月1日施行「土地利用監測辦法」,更是確立土地利用監測之必要性,而國土利用監測已儼然成為協助土地管理的重要工具。

..

國土利用監測作業

以臺澎金馬地區為監測範圍,定期通報變異點資訊至各配合單位,以進行現地查報與稽核結果,同時持續追蹤後續處理情形。因應農村水保署、水利署、國土管理署及城鄉發展分署 (含所屬單位) 不同的監測需求,將配合辦理各項監測加值應用項目,以確實提供土地、山坡地、河川及海域等時序變遷資訊,輔助各機關國土規劃發展及管理策略,達成國土永續發展之目標。

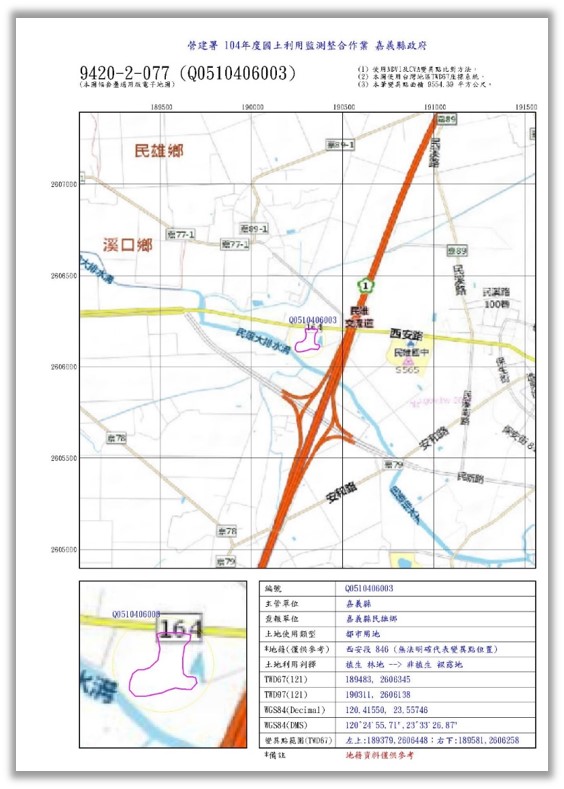

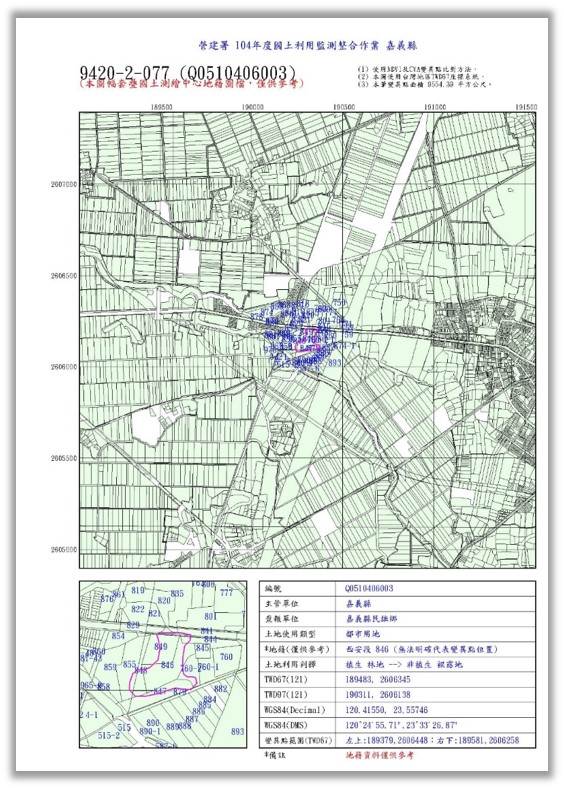

(一)篩選疑似違規變異點

國土利用監測作業涵蓋臺澎金馬地區等範圍,為提供影像解析度符合或優於全色態解析度2公尺、多光譜解析度8公尺,使用SPOT-6、7多光譜及全色態融合的1.5公尺高解析衛星正射影像。衛星影像以五千分之一圖幅為單位,配合國土管理署、農村水保署、水利署及分署提供的相關參考圖資,以輔助進行影像變異點比對、分析、判釋及資料建檔。

紅

植被

淺藍

乾燥裸露地

深灰

潮濕裸露地

亮白

建物

亮白

雲層

黑

陰影

黑

水體

形狀規則

農業使用

常在固定範圍內

且大規模變化

形狀規則

工程開發

常呈現矩形

形狀不規則

盜採土石

呈現不規則變化

有紋理

多為人為變化

有紋理

多為人為變化

無紋理

多為自然變化

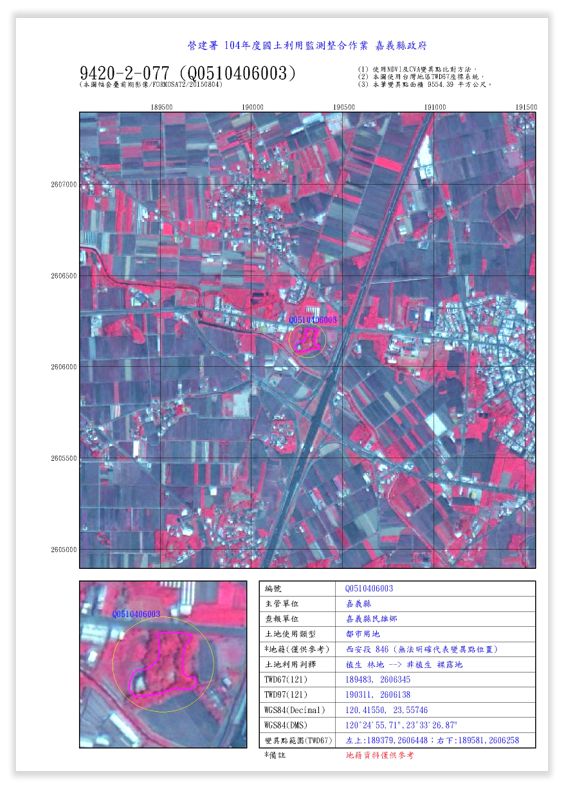

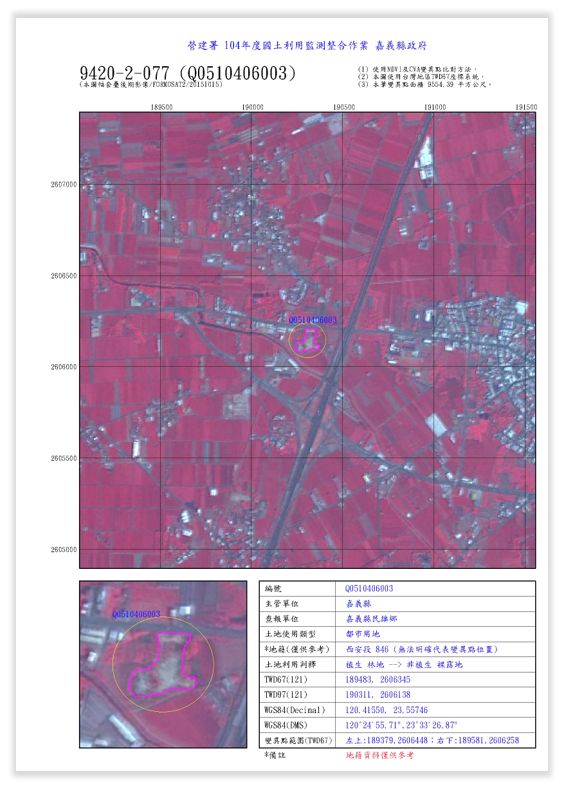

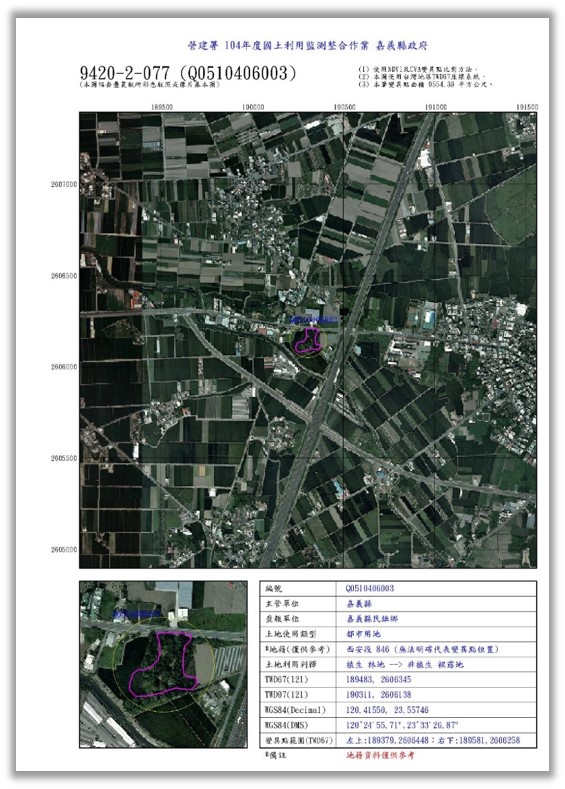

(二)變異點通報與查報

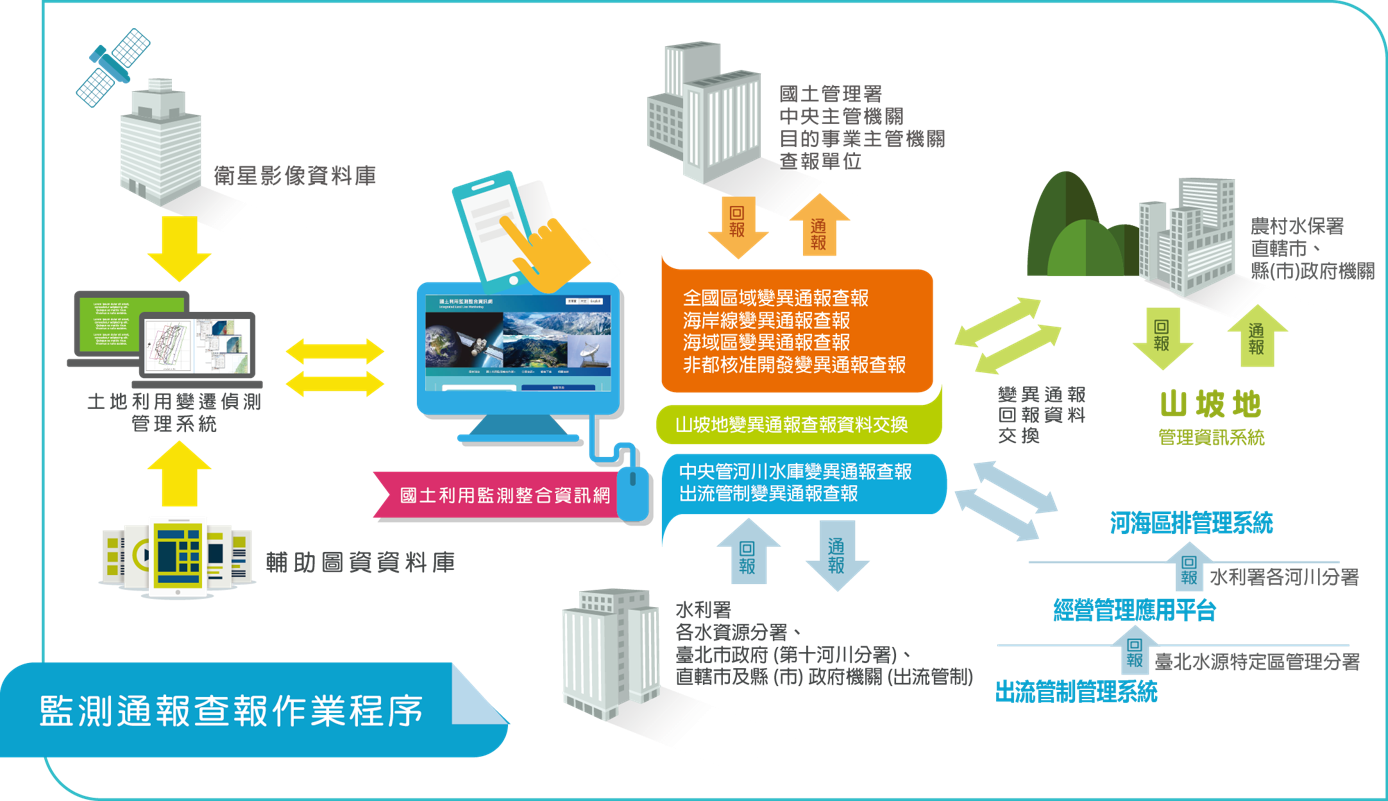

完成各監測類型的變遷偵測後,將以國土管理署、農村水保署、水利署及分署權責的通報範圍予以區分辦理,以產製符合各機關要求的相關通報成果項目與格式,配合前開機關既有運作機制,將每期變遷偵測結果及衛星影像等資料匯入「國土利用監測整合資訊網 (以下簡稱整合系統)」,並將資料介接至農村水保署「山坡地管理資訊系統」、水利署「河海區排管理系統」、「出流管制管理系統」及臺北水源特定區管理分署「經營管理應用平台」,以辦理後續變異點通報與查報作業。

前期衛星影像

後期衛星影像

航空照片

臺灣通用電子地圖

地籍圖

花蓮縣

前期影像

後期影像

違規類型: 濫墾濫伐

高雄市

前期影像

後期影像

違規類型: 違法堆積土石

(三)衛星影像光譜變化及限制

植生 ↔ 建物

- 新增建物

植生 ↔ 裸露地

- 整地

- 土石堆積

- 自然裸露地

植生 ↔ 水體

- 新增/移除水體

裸露地 ↔ 建物

- 新增建物

裸露地 ↔ 裸露地

無法判釋

- 土石向下挖掘或是向上堆積

建物 ↔ 建物

無法判釋

- 頂樓加蓋

..

通報查報流程

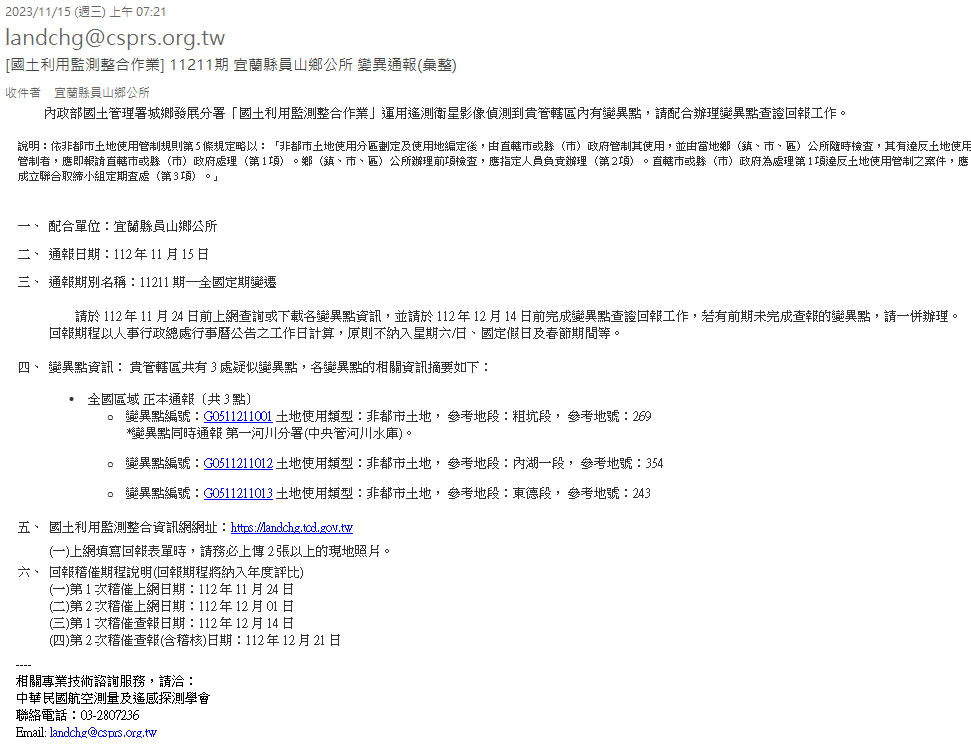

配合整合系統已於104年12月3日正式上線,各機關可透過整合系統接收變異點資訊及回傳查報結果,並提供跨機關間變異點移轉及資訊傳遞溝通之有效平臺,減少以公文方式傳遞時間及行政程序;新加入監測整合機關亦可直接加盟使用整合系統執行查報回報工作,無須再各自開發通報查報系統,各土地管理機關也可透過整合系統接收變異點資訊提供業務管理需求。整合系統上線後國土利用監測通報流程如下圖。

| 變異點通報作業流程 |

|---|

|

整合系統整體功能著重於各期國土利用監測成果(含變異點、衛星影像及相關變異點通報資訊)匯入及查報作業流程管理,並提供行動裝置介面供現地查報機制,同時提供彈性的系統介接機制,亦配合各機關實際作業及需求,開發變異點查報回報結果相關統計管理與成果分析相關功能,系統也開放民眾瀏覽歷年衛星影像動態資料庫及查詢查報統計成果。

| 利用電子郵件進行每期變異點通報範例 |

|---|

|

| 整合系統-變異點查詢及圖資下載介面 |

|---|

|

..

通報配合單位

目前加入本計畫執行變異點查報之查報機關或利用查報成果之應用機關(單位)已將近600個。配合土地利用監測辦法第7條第1項之規定,係就加入本計畫各機關,按其主管權責區分為兩種不同辦理方式,第1款者為加入機關得依權責辦理現地檢查,並提供變異點查證結果者,依權責辦理查報、責成所屬或下級機關辦理;第2款者為加入機關未具查報主管權責,其得接收變異點及直轄市、縣 (市) 主管機關及鄉 (鎮、市、區) 公所查報結果。

| 配 合 單 位 | 監 測 範 圍 |

|---|---|

| 各直轄市及縣(市)政府 | 都市土地:農業區及保護區 |

| 非都市土地:農牧用地、林業用地、養殖用地、水利用地、生態保護用地、國土保安用地及特定目的事業用地 | |

| 六都(臺北市、高雄市、新北市、臺中市、臺南市及桃園市 、臺灣省各縣(市)及離島金門縣、連江縣山坡地保育利用條例規定之山坡地。 | |

| 出流管制計畫之開發行為 | |

| 國家公園署 | 陽明山、雪霸、太魯閣、玉山、墾丁、金門、台江、海洋、 壽山國家自然公園 |

| 海岸地區特定區位許可核准案件範圍 | |

| 自然海岸之陸域範圍 | |

| 重要濕地範圍 | |

| 國土管理署住宅發展組 | 國民住宅用地範圍 |

| 國土管理署國土計畫組 | 非都市土地核准開發許可案基地範圍內建築用地 (甲、乙、丙、丁種建築用地與特定目的事業用地) 以外之使用地範圍 (新增縣市開發許可範圍) |

| 原住民族特定區域計畫泰雅族鎮西堡及司馬庫斯部落案範圍及原住民族委員會核定部落範圍。 | |

| 已核發海域用地區位許可之風力發電設施設置範圍 | |

| 農業部 | 一般農業區、山坡地保育區、森林區、特定農業區、都市計畫農業區 |

| 農業部林業及自然保育署 | 各林區分署之轄區 |

| 農業部漁業署、經濟部水利署水文組 | 地下水管制區第一級管制區之彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市及屏東縣管轄範圍內新增魚塭 |

| 國立臺灣大學、國立中興大學、國立宜蘭大學、國立屏東科技大學 | 各學校實驗林範圍 |

| 經濟部工商輔導中心 | 依工廠管理輔導法暨特定地區劃定處理原則公告劃設特定地區範圍及向外擴大一定環域監測範圍 |

| 臺灣港務股份有限公司 | 臺中港務分公司轄管範圍 高雄港務分公司轄管範圍 |

| 財政部國有財產署 | 國有非公用土地範圍 |

| 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 國營臺灣鐵路股份有限公司轄管範圍 |

| 國軍退除役官兵輔導委員會 | 武陵農場、臺東農場、福壽山農場、清境農場、彰化農場、國軍退除役官兵輔導委員會轄管範圍 |

| 經濟部地質調查及礦業管理中心 | 土石採取監測範圍、依礦業法核定之礦業權範圍 |

| 教育部 | 教育部管轄範圍 |

| 國土管理署營建管理組 | 營建混合物再利用機構及土資場等2類場所之興辦事業計畫 範圍 |

| 台灣糖業股份有限公司 | 台糖公司土地範圍 |

| 第一河川分署 | 蘭陽溪、和平溪 |

| 第二河川分署 | 鳳山溪、頭前溪、中港溪、後龍溪 |

| 第三河川分署 | 大安溪、大甲溪、烏溪 |

| 第四河川分署 | 濁水溪 |

| 第五河川分署 | 北港溪、朴子溪、八掌溪、急水溪 |

| 第六河川分署 | 曾文溪、鹽水溪、二仁溪、阿公店溪 |

| 第七河川分署 | 高屏溪、東港溪、四重溪 |

| 第八河川分署 | 卑南溪 |

| 第九河川分署 | 花蓮溪、秀姑巒溪 |

| 第十河川分署(含新北市、基隆市、桃園市) | 淡水河、磺溪 |

| 北區水資源分署 | 石門水庫、榮華壩 |

| 中區水資源分署 | 鯉魚潭水庫、石岡壩、集集攔河堰 |

| 南區水資源分署 | 甲仙堰、牡丹水庫、阿公店水庫、高屏堰、曾文水庫 |

| 臺北水源特定區管理分署 | 臺北水源特定區 |

..

加值應用成果

(一)既有工業區及園區土地開闢利用分析

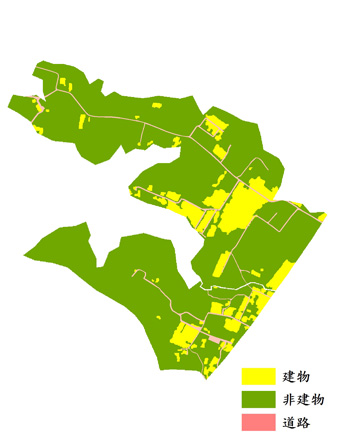

工業區及園區(如科學園區、生物科技園區等)於臺灣產業發展歷程中,扮演著極為重要的角色,近年來臺灣產業受到全球化及後工業化的變遷影響,產業用地供需也隨之發生變化。因此,為掌握臺灣地區產業用地使用現況,利用最新的衛星影像,透過物件式分類法及輔以國土利用調查資料分成道路、建物及非建物等3類,以判釋工業區及園區建物分布,並進行開闢率分析與統計,用以瞭解區內實質開闢現況或閒置未開發情形。

| 加值應用案例:林口工一工業區開闢利用分析 | |

|---|---|

| 行政區 | 類別 |

| 新北市 、 林口區 、 五股區 、 泰山區 | 縣市報編工業區 |

|

|

|

SPOT-6 2016年03月30日

|

|

(二)海岸線變遷偵測作業

為落實行政院國家永續發展委員會「天然海岸比例不再減少」之政策目標,參考交通部中央氣象局之年度潮汐表,以各潮位站量測之水位資料,蒐集並彙整當日相對高潮位之高解析融合衛星影像,辦理海岸線變遷偵測及數化作業,並統計掌握自然海岸線與人工海岸線的變化情形,自然海岸線與人工海岸線套疊衛星影像如下。

| 自然海岸線 | 人工海岸線 |

|---|---|

|

|

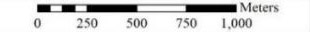

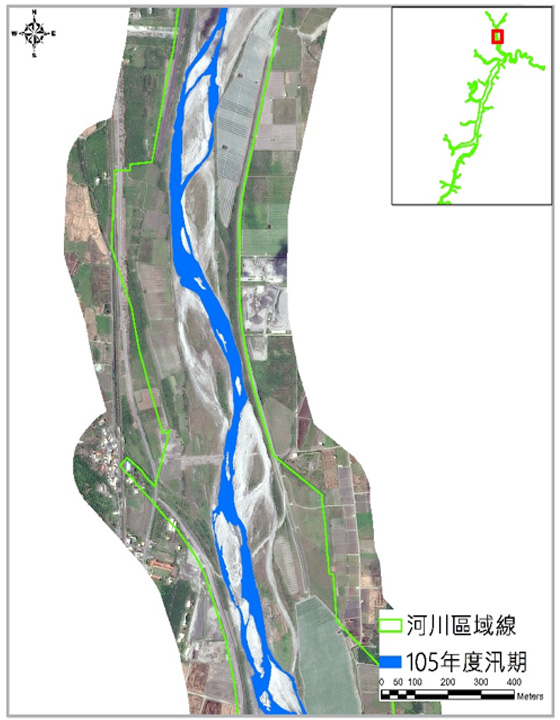

(三)河川深槽數化及裸露地判釋作業

近年來在全球氣候變遷趨勢下,降雨強度、時序、分布與河川流量等變化,皆會導致枯水期延長或深槽流量驟增等降雨不均情形;且因非汛期時序長、高灘地休耕期與農民翻土整地等因素而無水源與植被覆蓋,形成裸露地,導致揚塵機率大,因此藉由建置河川深槽及裸露地,作為河川治理、農田規劃、堤防整修等參考依據,汛期及非汛期深槽成果範例如下。

| 105年度秀姑巒溪汛期及非汛期深槽成果 | |

|---|---|

| 汛期深槽成果 | 非汛期深槽成果 |

|

|

..